作務衣、甚平 囲み製図の転記方法 上着編

作務衣や甚平の上着の囲み製図を、型紙(パターン)に転記する方法です。

製図によっては、これ以外の線や点を記載する必要があるかもしれません。

【準備するもの】

●大きな紙(できれば方眼紙)

●鉛筆またはシャープペンシル

●定規(50cm方眼定規がおすすめ)

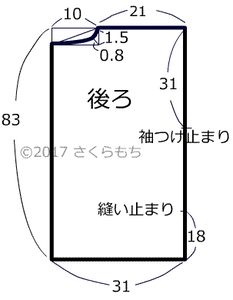

1.後ろパーツ(後ろ見頃)の線を引く

1-1.後ろ中心の縦線を引く

縦線の長さは、囲み製図の中で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)後ろ身頃の後ろ中心線寸法+衿あき分寸法=縦線の長さ

1-2.肩部分の横線を引く

肩部分の横線を、後ろ中心の縦線の上端から向かって右方向へ、縦線に対し垂直に引きます。

横線の長さは、囲み製図で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)首あき部分寸法+肩線寸法=横線の長さ

1-3.裾線を引く

後ろの裾部分の横線を、後ろ中心の縦線の下端から、縦線に対し直角になるように引きます。

横線の長さは、一般的な作務衣や甚平の場合、後ろパーツの下の辺の長さ(裾線)と同じ数値です。

1-4.衿の縦横案内線を引く

後ろ中心線上の、首の後ろ部分のあき寸法分離れた場所に、印をつけます。

その印から、右つまり肩先方向へ垂直に、衿ぐりの幅寸法と同じ長さの線を引きます。

女性用和服(着物)で例えると、繰り越し部分から、衿肩あきの寸法の線を引く形になります。

1-5.衿の縦案内線を引く

肩部分の横線上に、左端から右方向へ衿ぐりの幅寸法分離れたところに印をつけます。

その印から、下(裾)方向へ垂直に、1-4.の首の後ろ部分のあき寸法と同じ長さの線を引きます。

女性用和服(着物)で例えると、衿肩あきの点から、繰り越し寸法分の線を引く形になります。

1-6.衿ぐり線を引く

1-5.で描いた横線上の印から、1-4.で描いた縦線上の印に向かって、衿部分として自然な湾曲線を描きます。

カーブの度合いは、例に挙げた製図の場合、衿部分の横案内線と縦案内線の交点から、左上へ45度の角度で0.8cmの線を引き、その先端を通るように衿ぐり線を引きます。

製図によっては、車線の補助線を引き、間に寸法が書かれている場合があります。その場合は、カーブの線と補助線が一番離れている場所の開き幅がその寸法となります。

1-6.脇線を引く

肩部分の横線の右端から、裾線の右端に向かって、垂直に線を引きます。

1-7.袖つけ止まり(袖ぐり底点)の印を書く

脇線上に、袖をどこまでつければよいかわかるように、印を書きます。

1-8.脇縫い止まりの印を書く

脇のスリットがある型紙の場合、縫い止まりの印をつけます。

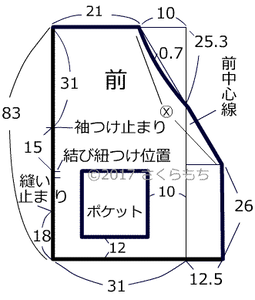

2.前パーツ(前身頃)の線を引く

2-1.縦案内線(前中心線)を引く

引く線の長さは、服の前パーツ(前身頃)の着丈と同寸法です。

着丈の記載がない場合は、肩の一番高い部分から裾までの寸法を求め、記載してください。

2-2.肩部分の横線を引く

肩部分の横線を、前中心の縦案内線の上端から向かって左方向へ、前中心線に対し垂直に引きます。

横線の長さは、囲み製図で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)首あき部分寸法+肩線寸法=横線の長さ

2-3.裾線を引く

裾部分の横線を、前中心線の下端と接して、前中心線に対し垂直すなわち肩部分の横案内線と並行して引きます。

横線の長さは、囲み製図で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)肩部分の横案内線長さ

+おくみ(前中心線の右側の部分)寸法

=裾部分の横線の長さ

2-4.おくみ部分の横補助線を引く

2-5.前端線(おくみ部分の縦線)を引く

2-6.肩線上に衿あき寸法の印をつける

2-7.前衿部分の補助線を引く

2-8.衿の線を引く

2-9.袖つけ止まりの印を書く

脇線上に、袖をどこまでつければよいかわかるように、印を書きます。

2-10.脇の結び紐付け位置の印を書く

2-11.脇縫い止まりの印を書く

脇のスリットがある型紙の場合、縫い止まりの印をつけます。

2-12.前ポケット付け位置の印を書く

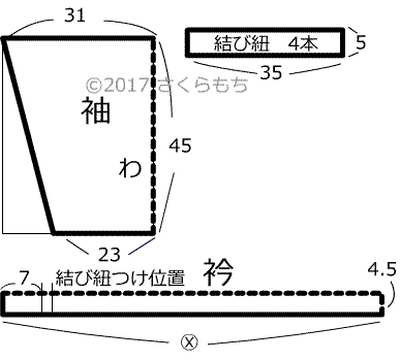

3.袖パーツの線を引く

4.衿パーツ

寸法が長く、紙におさまらないため、直接布に線を描きます。

「わ」で記載されている製図もあります。そこで布を折り返す指示ですので、長さの寸法は2倍となります。

5.結び紐

6.ポケット

製図によっては、これ以外の線や点を記載する必要があるかもしれません。

【準備するもの】

●大きな紙(できれば方眼紙)

●鉛筆またはシャープペンシル

●定規(50cm方眼定規がおすすめ)

1.後ろパーツ(後ろ見頃)の線を引く

1-1.後ろ中心の縦線を引く

縦線の長さは、囲み製図の中で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)後ろ身頃の後ろ中心線寸法+衿あき分寸法=縦線の長さ

1-2.肩部分の横線を引く

肩部分の横線を、後ろ中心の縦線の上端から向かって右方向へ、縦線に対し垂直に引きます。

横線の長さは、囲み製図で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)首あき部分寸法+肩線寸法=横線の長さ

1-3.裾線を引く

後ろの裾部分の横線を、後ろ中心の縦線の下端から、縦線に対し直角になるように引きます。

横線の長さは、一般的な作務衣や甚平の場合、後ろパーツの下の辺の長さ(裾線)と同じ数値です。

1-4.衿の縦横案内線を引く

後ろ中心線上の、首の後ろ部分のあき寸法分離れた場所に、印をつけます。

その印から、右つまり肩先方向へ垂直に、衿ぐりの幅寸法と同じ長さの線を引きます。

女性用和服(着物)で例えると、繰り越し部分から、衿肩あきの寸法の線を引く形になります。

1-5.衿の縦案内線を引く

肩部分の横線上に、左端から右方向へ衿ぐりの幅寸法分離れたところに印をつけます。

その印から、下(裾)方向へ垂直に、1-4.の首の後ろ部分のあき寸法と同じ長さの線を引きます。

女性用和服(着物)で例えると、衿肩あきの点から、繰り越し寸法分の線を引く形になります。

1-6.衿ぐり線を引く

1-5.で描いた横線上の印から、1-4.で描いた縦線上の印に向かって、衿部分として自然な湾曲線を描きます。

カーブの度合いは、例に挙げた製図の場合、衿部分の横案内線と縦案内線の交点から、左上へ45度の角度で0.8cmの線を引き、その先端を通るように衿ぐり線を引きます。

製図によっては、車線の補助線を引き、間に寸法が書かれている場合があります。その場合は、カーブの線と補助線が一番離れている場所の開き幅がその寸法となります。

1-6.脇線を引く

肩部分の横線の右端から、裾線の右端に向かって、垂直に線を引きます。

1-7.袖つけ止まり(袖ぐり底点)の印を書く

脇線上に、袖をどこまでつければよいかわかるように、印を書きます。

1-8.脇縫い止まりの印を書く

脇のスリットがある型紙の場合、縫い止まりの印をつけます。

2.前パーツ(前身頃)の線を引く

2-1.縦案内線(前中心線)を引く

引く線の長さは、服の前パーツ(前身頃)の着丈と同寸法です。

着丈の記載がない場合は、肩の一番高い部分から裾までの寸法を求め、記載してください。

2-2.肩部分の横線を引く

肩部分の横線を、前中心の縦案内線の上端から向かって左方向へ、前中心線に対し垂直に引きます。

横線の長さは、囲み製図で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)首あき部分寸法+肩線寸法=横線の長さ

2-3.裾線を引く

裾部分の横線を、前中心線の下端と接して、前中心線に対し垂直すなわち肩部分の横案内線と並行して引きます。

横線の長さは、囲み製図で指示されています。中には足し算が必要な製図も時折見受けられます。

例)肩部分の横案内線長さ

+おくみ(前中心線の右側の部分)寸法

=裾部分の横線の長さ

2-4.おくみ部分の横補助線を引く

2-5.前端線(おくみ部分の縦線)を引く

2-6.肩線上に衿あき寸法の印をつける

2-7.前衿部分の補助線を引く

2-8.衿の線を引く

2-9.袖つけ止まりの印を書く

脇線上に、袖をどこまでつければよいかわかるように、印を書きます。

2-10.脇の結び紐付け位置の印を書く

2-11.脇縫い止まりの印を書く

脇のスリットがある型紙の場合、縫い止まりの印をつけます。

2-12.前ポケット付け位置の印を書く

3.袖パーツの線を引く

4.衿パーツ

寸法が長く、紙におさまらないため、直接布に線を描きます。

「わ」で記載されている製図もあります。そこで布を折り返す指示ですので、長さの寸法は2倍となります。

5.結び紐

6.ポケット

スポンサーリンク